時間:2023-02-09 預覽:1

2022年,制造業投資表現韌性十足,頻頻超出市場預期。在傳統的制造業投資研究框架中,制造業投資是經濟基本面的晴雨表,制造業投資的上行通常會受到多個基本面指標的驅動。從2022年經濟基本面指標來看,價格、盈利、出口等指標表現均較弱,但制造業投資逆勢上揚。1-12月,制造業投資累計同比增長9.1%,三年復合來看,制造業投資同比增長6.6%,顯著高于其他固投的表現。當前制造業投資的驅動邏輯正在發生變化。產業政策、信貸政策、財政政策的支持正成為支撐制造業投資上行的核心動能。

展望2023年,產業政策、央行信貸與結構性工具、財政貼息仍會持續催化,制造業投資仍大有可為,預計全年制造業投資增速有望達到10%左右。

第一,乘2022年技改東風,2023年各地接續推出新一輪技術改造行動方案,技改投資有望持續高增。從各地兩會政府工作報告來看,至少18個省市在報告中提到支持企業進行技術改造,聚焦產業基礎再造、產業數字化、低碳化改造。

第二,央行將加大對制造業的信貸扶持,結構性政策持續精準發力。我國貨幣政策推出依然處于相對充足的空間,下一階段信貸將繼續支持制造業高質量發展,各類產業鏈層級的再貸款、再貼現等結構性工具,將是貨幣政策創新的戰略重點。

第三,2023年財政加力提效,預計財政貼息規模相比2022年大幅提升,支持范圍或有所擴容,支持更多產業升級需求的制造業企業進行設備更新與改造。相比于減稅降費,財政貼息對經濟的撬動作用更大,且精準性更強。

展望更長期,制造業投資的長期增速中樞將有所抬升。一則,外部來看,逆全球化趨勢加強,供應鏈重點由“效率優先”轉向“安全優先”。二十大報告將“安全”提到前所未有的高度,構建自主可控的安全發展體系可能會帶來更多資本開支。二則,內部來看,擴大內需戰略正式落地,重點強調與供給側優化有機結合。提高供給質量,一方面加快發展新產業新產品,另一方面促進傳統產業改造提升。

然,目前中國制造業面臨三大挑戰:產業升級、失業、以及來自美國和印度的競爭。在轉型過程中,工業機器人的應用是一個關鍵變量。未來,能源轉型將是工業機器人最主要的增長點。中國在新能源產業鏈的壟斷優勢預期會持續擴大。由于機器和算法代替了大量人工,需要人動手操作的部分將越來越少。假如勞動力成本的因素不再重要,那么在哪里組裝就無關緊要。企業自然就會選擇市場規模大、營商環境良好、基礎設施完備的發達國家。美國的比較優勢在上升。印度盡管基建相對落后、勞動力市場僵化,但擁有全世界最大的人口和最快的經濟增長前景,對中國制造的替代性在增強。

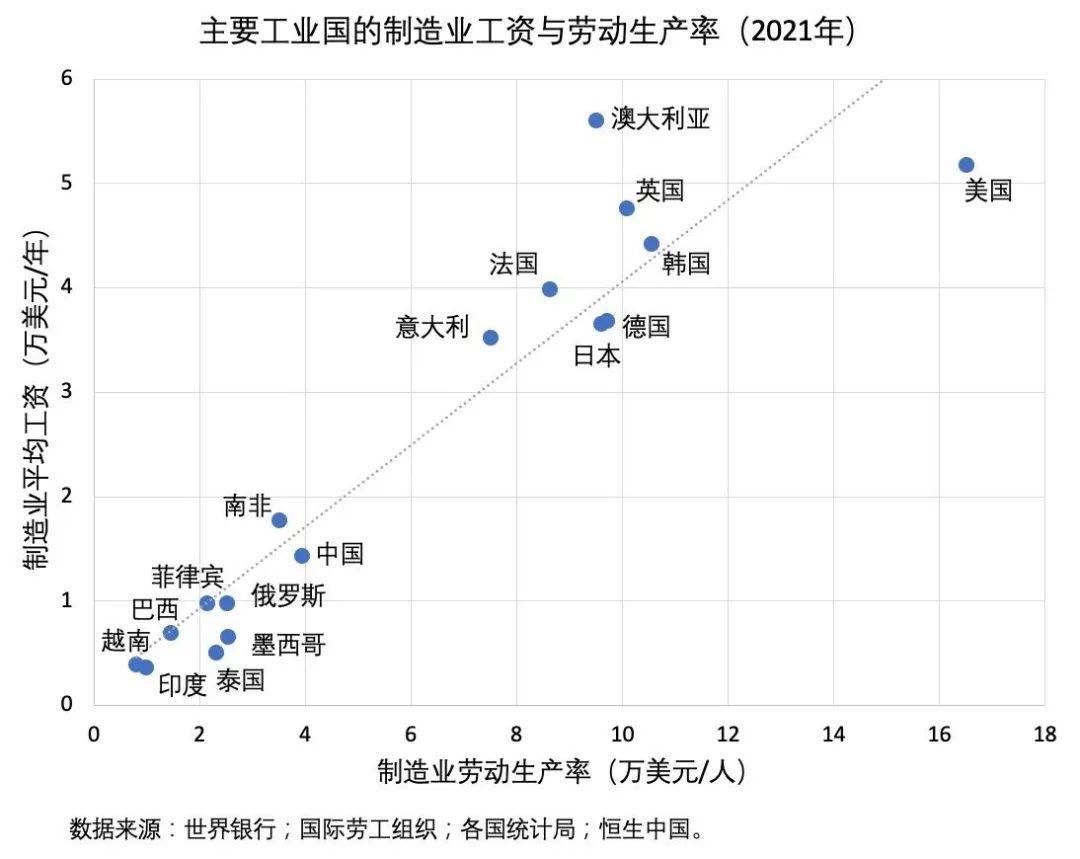

?機器替代尚未造成社會問題

發展中國家集中在圖中左下方,工資和勞動生產率相對較低,主要是東盟和金磚五國。中國在這個集群中的勞動生產率最高,制造業工資仍然低于南非,但是和越南、印度等國相比,已不再有優勢了。2021年,中國制造業的年均工資為1.4萬美元(約10萬元人民幣),是越南的4倍。歐洲和亞洲的發達國家集中在圖的右上方,他們制造業工資和勞動生產率大約是發展中國家的4-6倍。其中,美國的勞動生產率最高,是法國和意大利的兩倍。在相似的生產力水平下,日本和德國的制造業工資最低,約為澳大利亞的2/3。澳大利亞為資源出口型國家,勞動力集中在服務業,導致制造業工人不足,工資水平從2012年后就在發達工業國中名列前茅,競爭力最弱。

制造業升級意味著減員增效。應用工業機器人是解決方案的一部分。中國的人工成本持續上升,但機器人價格越來越低。根據麥肯錫的測算,過去30年,全球機器人的實際價格下降了一半。盡管對于許多中小型企業,機器人的初始投資過高,且靈活性比不上人工。但對于規模化生產的企業,用工業機器人替代部分工人成為現實的選擇。中國從2016年起,對機器人的采購和應用進行大規模的財政補貼。此外,工業機器人將會幫助提升產品質量和精確度,推高制造業附加值。2021年,中國制造業人均增加值為4萬美元,只有美國的1/4,但是中國的制造業增加值已占全球的1/3。這意味著中國大部分的制造業產品仍處于產業鏈的中下環節,有巨大提升空間。

對于機器替代可能造成的失業問題,政策上尚未反映。因為在過去十幾年,并未出現所謂的結構性失業問題。盡管制造業的機器替代加速,但服務業的擴張速度遠超制造業,吸納了大量產業工人。事實上,制造業經常面對的是高峰期用工不足的局面,因為服務業提供了更高的工資和靈活就業的選擇,對年輕人的吸引力遠遠大于工廠。根據國際勞工組織的估算,2021年中國制造業就業人數為1.4億,比2012年減少了13%(2230萬人),而同期服務業的就業人數為3.6億,增長32%(8500萬人)。但在未來幾年,服務業增長受消費和房地產拖累,難以持續提供如此龐大的低技能工作崗位。中西部許多地區,勞動密集型產業如箱包和日用品制造仍然在提供大量的工作崗位,機器替代將沖擊當地的勞動力市場。政策需要向中低收入工人傾斜,包括提供轉業培訓、發展當地服務業和電商,提供社保和失業補貼。

?制造業升級和技術依賴

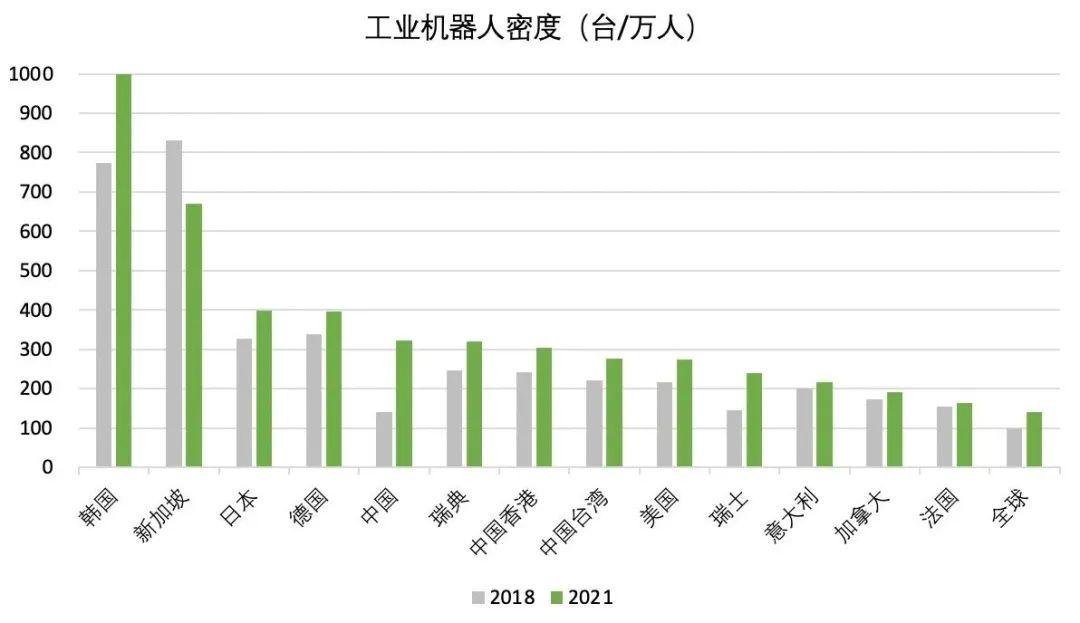

沒有哪個指標比工業機器人更能說明中國產業升級的速度。國際機器人聯合會數據顯示,2021年工業機器人安裝密度(臺/每萬人)最高的國家是韓國、新加坡和日本。中國盡管總量上仍有差距,但過去幾年增速最快,2018-2021年均裝機增速超過30%。2021年,中國工業機器人的新安裝量達26.8萬臺,為全球最高。按照工信部的“十四五”規劃,2025年工業機器人密度將達500臺/萬人,超過現在的日本。

未來,能源轉型將是工業機器人最主要的增長點。中國在新能源車產業鏈的優勢較為突出。2022年,中國新能源車的滲透率(新能源車銷量占汽車總銷量比重)為28%,但計劃在2035年將其提升至50%。美國目前滲透率為13%,目標也是2035年達到50%。而歐盟較為激進,盡管目前的滲透率只有22%,但準備在2035年提升至100%,停售所有燃油車和混合動力汽車。2022年中國新能源車產量為706萬輛,占全球的2/3。

新能源車產業鏈的自動化程度比傳統燃油車高的多。生產線的改造和擴張意味著對工業機器人的巨大需求。2021年,中國新能源車產量已經超過世界的一半,是美國的5倍,歐洲的4倍。上游鋰電池生產尤其要求規模化和標準化,無論是疊片、焊接、封裝,還是后端檢測和組裝都設計大量的工業機器人應用。目前,中國的鋰電池產量占全球的3/4。MIR DATABANK數據顯示,2021年中國鋰電池行業工業機器人銷量超2萬臺,同比增長134%。

盡管中國擁有最龐大的工業機器人市場,但是依賴國外的技術。新能源汽車行業以多關節機器人為主,上游的核心高端零部件尤其依賴進口。根據中國海關數據,2021年中國的新安裝機器人有一半來自日本(按進口金額計算)。當前工業機器人的本體制造由四大制造商壟斷,分別為ABB(瑞士)、安川(日本)、庫卡(德國)和發那科(日本)。四大制造商仍然看好中國的增長潛力,在國內都有生產基地,主要服務中國本土市場。2022年底,ABB在上海的超級工廠投產,是其全球三大生產基地之一(另外兩家分別在瑞典和美國,分別服務歐美客戶)。安川在中國的工廠位于常州,是安川集團在日本以外唯一的海外機器人工廠。庫卡的工廠建在順德。發那科在2021年在上海增設三期項目,將于2023年投產,是繼日本總部之外,全球最大的機器人生產基地。

?來自美國和印度的競爭

印度制造已經給中國產業鏈帶來壓力。疫情后,供應鏈分流,出現更多的“服務當地市場”的傾向。日本馬扎克是全球最大的機床廠,在印度的新廠將于3月開工。上一次馬扎克海外建廠,還是2013年在大連,再之前是1999年在寧夏建廠。印度新工廠以為這原本出口到印度的機床將部分被本地產能替代。而類似的產業鏈分流已不再罕見。富士康在印度持續擴產,中國的智能手機品牌如小米、VIVO和OPPO,以及家電行業的美的、海爾、TCL等等紛紛在印度建廠。

印度是全球最大的成長型經濟體。2022年,印度新車銷量為470萬輛,根據印度汽車制造商協會,超過日本,成為僅次于中國和美國的全球第三大汽車市場。根據印度汽車經銷商協會聯合會(FADA)的數據,2022年印度乘用車銷量同比增長16%達到343萬輛,創歷史高位。相比之下,中國的汽車銷量僅增長2.2%。印度的智能手機市場表現和好于中國。根據IDC的數據,2022年中國智能手機市場出貨2.86億臺,同比下降13%,創有史以來最大降幅,而印度同期的降幅為6%。

中國由于老齡化和房地產減速,消費增長空間下降了。這也就意味著面向中國本土消費者的投資將更多考慮細分市場或高端市場,面向大眾市場的投資將會面臨需求不足的壓力。根據聯合國數據,2022年中國中位數年齡為38歲,而印度僅為29歲。中國人口下降89萬,而印度人口上升了1145萬(聯合國數據),代替中國成為世界人口最多的國家。在基建、工人素質、產業鏈和產業政策上,印度尚未對中國造成實質上的威脅。然而,基于人口增長和經濟前景的預期,印度的投資前景在改善。

將中國作為全球制造業的中轉站,前景也不樂觀。美國一直在嘗試吸引制造業回流,以降低對中國產業鏈的依賴。目前產業鏈流動的趨勢,盡管尚未撼動中國制造業中心的國際地位,然而卻出現了幾個對美國有利的因素:中國工人工資上漲、全球能源成本上升(美國是能源自給自足的國家,成本可控)、高科技產業鏈脫鉤(企業需要將至少部分生產線移出中國以規避風險)。另外一個關鍵因素就是工業機器人的應用。電子和汽車產業已經高度依賴機器人制造,需要人動手操作的部分越來越少。假如勞動力成本的因素不再重要,那么在哪里組裝就無關緊要。企業自然就會傾向于市場規模大、營商環境良好、基礎設施完備的國家。

因此,中國制造在全球的份額可能會下降。但這并不是個單純的壞消息。產業升級意味自動化、智能化和規模生產,從而帶動工業設計等高端服務業的發展。這是經濟學中的一個老問題,即“資本偏向型的技術進步”。在這個轉型過程中,制造業所需工人數量減少,收入分配將進一步從工人轉移到資本所有者。這也就意味著,中國普通勞動者未來的收入增長將不能再依賴制造業,而要全面轉向服務業。

來源: FT中文網、賢集網

注:文章內的所有配圖皆為網絡轉載圖片,侵權即刪!